СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости Крым, Алексей Вакуленко. Не каждый знает, что знаменитого детского поэта Корнея Чуковского "тошнило от Крыма". В июле 1932 он писал в дневнике о "тошнотворных" туннелях по дороге в Севастополь (и еще о Севастопольском "треклятом" вокзале). "И вот уже тянется мутная гряда — Крым, где ее могила. С тошнотою гляжу на этот омерзительный берег. И чуть я вступил на него, начались опять мои безмерные страдания. Могила. Страдания усугубляются апатией. Ничего не делаю, не думаю, не хочу. Живу в долг, без завтрашнего дня, живу в злобе, в мелочах, чувствую, что я не имею права быть таким пошлым и дрянненьким рядом с ее могилой — но именно ее смерть и сделала меня таким. Теперь только вижу, каким поэтичным, серьезным и светлым я был благодаря ей. Все это отлетело, и остался… да в сущности ничего не осталось", — с горечью замечал писатель. Она — его младшая дочь Мария (Мурочка) Чуковская, которая в ночь на 11 ноября 1931 года скончалась от осложнений костного туберкулеза в Крыму, где и нашла свой последний приют. Ребенок, без которого не было бы ни сборника детских стихов "Муркина книга", ни сказки "Чудо-дерево", ни повести "Солнечная", а, возможно, и увлекательного исследования детской речи "От двух до пяти", героиней которого она стала.

"Неизвестная страна"

Корней Иванович писал, что Мура была долгожданным чадом, "которое — черт его знает — зачем захотело родиться в 1920 году, в эпоху Горохра и тифа". Как Чуковскому и его семье приходилось выживать в те непростые годы, наглядно демонстрирует обращение писателя в Наркомат просвещения: "Никто во всем Петрограде не нуждается больше меня. У меня четверо детей. Младшая дочь — грудной младенец. Наркомпрос обязан мне помочь, если он не желает, чтобы писатели умирали с голоду…". Тогда литератор зарабатывал лекциями в Балтфлоте, в Пролеткульте, во "Всемирной литературе", в Доме искусств, в Красноармейском университете. За лекции давали пайки, которые и составляли питание семьи.

Еще в мае 1925-го 5-летняя Мура, гуляя по Ленинграду, неожиданно призналась отцу, что ей все кругом надоело и она хочет "в неизвестную страну". Тот повел ее мимо Летнего сада к Троицкому мосту и объявил, что на другой стороне и находится "неизвестная страна". Дочь, по его словам, чуть не побежала туда и все разглядывала с величайшим любопытством "и чувствовала себя романтически".

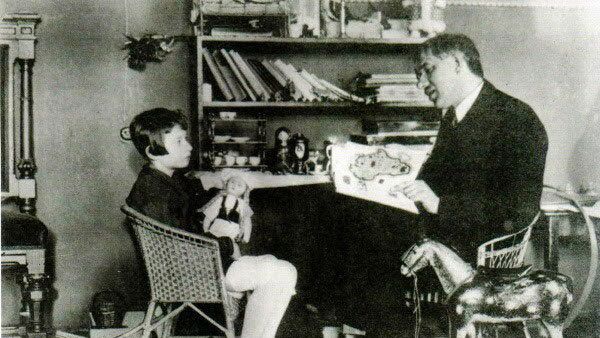

Биографы Чуковского утверждают, что Мура была, пожалуй, самым близким для него человеком. "Чуковский научил ее читать и писать стихи, любить литературу, "пропитал ее стихами", по его собственному выражению. Он вырастил абсолютно понимающее, все чувствующее, тонкое и музыкальное существо, воспитал для себя идеального читателя, друга и собеседника… Мура стала необходимым катализатором для его творчества. Умная и деликатная, наделенная необузданным воображением и глубокой сентиментальностью, нежная, хрупкая Мура была любимицей всей семьи — но для Чуковского она была большим. В Муре была его жизнь, его душа, его поэзия", — считает исследователь Ирина Лукьянова.

"Боль отзывалась в нас страданием"

В конце 1929 года у девочки обнаружили костный туберкулез. В то время еще не создали лекарств для лечения болезни. Единственно возможным и по-своему правильным было решение отправить Мурочку на лечение в прославленную "Бобровку" — противотуберкулезный детский санаторий имени Александра Боброва в Алупке. Из дневников Чуковского следует, что о знаменитой здравнице и ее "великолепном" главвраче Петре Изергине ему сообщил литературовед и писатель Юрий Тынянов. Девочку привезли в Крым осенью 1930 года. Пребывание больных на солнце и воздухе, плюс усиленное питание, которые укрепляют организм и помогают ему одолевать болезнь самостоятельно, — все, чем лечили тогда здесь детей, причем небезуспешно.

Дорога из Ленинграда в Севастополь заняла два с половиной дня. Застудившую в поезде спину Мурочку привезли в "гостиницу "Курортного распределителя"."Кинулись в аптеку, заказать иодоформенные свечи — нет нужных для этого специй!!! Мура в полудремоте — лежит у балкона (погода пасмурная) и молчит. Изредка скажет: "Совсем ленинградский шум" (это очень верно, Севастополь шумит трамваями, авто, — совсем как Питер)".

Не менее трудной и мучительной для ребенка оказалась поездка из Севастополя в Алупку. "Машина хорошая, шофер (с золотыми зубами, рябоватый) внушает доверие, привязали сзади огромный наш сундук, уложили вещи, Боба (младший сын писателя Борис Чуковский — ред.) вынес Муру на руках — и начался ее страдальческий путь. Мы трое сели рядом, ее голова у меня на руках, у Бобы — туловище, у М. Б. (Марии Борисовны Чуковской, матери Муры — ред.) ее больная ножка. При каждой выбоине, при каждом камушке, при каждом повороте Мура кричала, замирая от боли, — и ее боль отзывалась в нас троих таким страданием, что теперь эта изумительно прекрасная дорога кажется мне самым отвратительным местом, в к-ром я когда-либо был. (И найдутся же идиоты, которые скажут мне: какой ты счастливец, что ты был у Байдарских ворот, — заметил впоследствии Боба.)".

В посвященном санаторию Боброва очерке "Бобровка на саре" Чуковский отмечал, что это место — благодатное, "у самого моря, которое как огромный рефлектор рассеивает в воздухе столько лучей, что дети даже осенью, даже лежа в тени, загорают здесь, как цыгане". "Да они и вправду цыгане: живут табором, на воздухе, чуть ли не в шатрах и, как это ни странно, кочуют, — продолжал он. — Их кровати перемещаются на открытой площадке, под тентом, и лежат они на сквозняке нагишом, а рядом с площадкой есть здание, или, вернее, коробка из тонкой фанеры с широчайшими, вечно раскрытыми окнами, куда их переносят лишь глубокою осенью, лишь в особо холодные дни. Даже в ноябре они с утра до вечера живут на ветру, только к ночи переселяются в свой коробочный дом".

"Бобровская" Голгофа

Автора "Мойдодыра" приятно удивила чистота, царившая в санатории. По его словам, в Сестрорецком санатории для костных больных "при всех добрых желаниях санкома чистота еще не достигла такой высоты, как в Бобровке". Работой санатория руководил Петр Изергин, к тому времени главврач с четвертьвековым стажем. Человек, при котором здравница не прекращала работы даже в самые лихие, переломные, времена на рубеже десятых и двадцатых годов.

"Вся округа знает, что когда Крым голодал и дети умирали чуть не тысячами, у него в Бобровке не пострадал от голода ни один человек: он сам ходил пешком в отдаленные места полуострова и добывал для детей провиант и, когда вез его по глухим бездорожьям, никакие бандиты не смели отнять у него эту добычу. Он говорил им сердито: "Это мое, — возьмите! А это детское, — не дам". Санаторий не закрывался ни на час за все эти катастрофические годы. Ни "Гебен" и "Бреслау", ни Врангель, ни землетрясение, ни голод не приостановили его упрямой работы", — рассказывал Чуковский.

Увы, неизлечимая болезнь стремительно прогрессировала. Невестка Корнея Ивановича Марина Чуковская вспоминала, что он "всем существом своим" противился мыслям о неизбежной гибели дочери. "Не верил. Не желал верить! То ему казалось, что врачи ошиблись. Бывает ведь так? То он понимал, что ребенок гибнет. То, внушив себе, что она больна только временно, что она поправится, заставляя ее учиться, задавал ей уроки, чтобы она не отстала от класса. То в полном отчаянии убегал из дома, не в силах выносить страдания ребенка и горе Марии Борисовны (супруги Чуковского, матери Муры — ред.)", — пишет она.

Болезнь беспощадно разрушала последние надежды на чудо. Сначала заболела стопа, позже колено, потом заболевание поразило глаз, почки и легкие. Ребенок фактически лишился глаза, почти не вставал, страдая от боли. "Глядя на Мурочку, я завидую тем родителям, чьи дети падают с шестого этажа или попадают на улице под трамвай", — признавался он тогда старшей дочери Лидии в одном из писем, посланном из Крыма. По воспоминаниям Лидии, отец делал все, чтобы спасти, отстоять больную сестру. "И в то же время ни на один день не прекращал труда: писал повесть о санатории, в котором несколько месяцев лечили Мурочку. Называлась эта повесть весело: "Солнечная", — пишет Лидия Чуковская.

"Не докончила рассказывать свой сон"

В санатории, где не разрешалось посещать больных каждый день, Мура, тоскуя и вспоминая малую родину, писала стихи. Часть произведений дочери Чуковский приводит в книге "От двух до пяти", в том числе и стихотворение "Воспоминание":

Я лежу сейчас в палате

Рядом с тумбой на кровати.

Окна белые блестят,

Кипарисы шелестят,

Ряд кроватей длинный, длинный…

Всюду пахнет медициной.

Сестры в беленьких платках,

Доктор седенький в очках.

А за сотни верст отсюда

Звон трамваев, крики люда.

Дом высоконький стоит,

Прямо в сад окном глядит.

В этом доме я роди́лась,

В нем играла и училась.

Десять лет там прожила

И счастливая была.

В сентябре 1931 года Чуковский отмечал, что изможденная болезнью 11-летняя Мурочка, уже год находившаяся в "Бобровке", старается быть веселой, поражая родителей своей великолепной памятью и тонким пониманием поэзии.

"Сегодня ночью я услышал ее стон, кинулся к ней. Она: Ничего, ничего, иди спи. И все это на фоне благодатной, нежной, целебной природы — под чудесными южными звездами, когда так противоестественными кажутся муки. Был вчера Леонид Николаевич (Добролюбов, лечащий врач Муры — ред.) — сказал, что в легких процесс прогрессирует, и сообщил, что считает ее безнадежной… Замечательно, что в тот день, когда обозначился перелом к смерти, большое зеркало, стоявшее у меня в комнате, вдруг сорвалось с места — и вдребезги", — писал в дневнике Чуковский.

Как ни удивительно, но за два месяца до смерти 11-летняя Мура с улыбкой (!) читала повесть отца "Солнечная" о ребятах, находящихся на лечении в костно-туберкулезном санатории, с любопытством знакомилась с "Искусством перевода" — работой Чуковского, посвященной принципам перевода произведений художественной литературы. В ночь на 11 ноября Муры не стало. Спустя два с половиной часа после смерти дочери Чуковский записал в дневнике: "Ровно в 11 часов умерла Мурочка. Вчера ночью я дежурил у ее постели, и она сказала:

— Лег бы… ведь ты устал… ездил в Ялту… Сегодня она улыбнулась — странно было видеть ее улыбку на таком измученном лице; сегодня я отдал детям ее голубей, и дети принесли ей лягушку — она смотрела на нее любовно, лягушка была одноглазая — и Мура прыгала на постели, радовалась, а потом оравнодушела. Так и не докончила Мура рассказывать мне свой сон. Лежит ровненькая, серьезная и очень чужая. Но руки изящные, благородные, одухотворенные. Никогда ни у кого я не видел таких".

Гроб с телом дочери Чуковский заколачивал вместе с врачом Леонидом Добролюбовым. Они же и Мария Борисовна отнесли его на кладбище и опустил в могилу. "Погребение кончилось. Все разошлись молчаливо, засыпав могилу цветами. Мы постояли и понемногу поняли, что делать нам здесь нечего, что никакое, даже самое крошечное общение с Мурой уже невозможно — и пошли к Гаспре по чудесной дороге — очутились где-то у водопада, присели, стали читать, разговаривать, ощутив всем своим существом, что похороны были не самое страшное: гораздо мучительнее было двухлетнее ее умирание. Видеть, как капля за каплей уходит вся кровь из талантливой, жизнерадостной, любящей", — так описывает Чуковский развязку трагической истории. Пожалуй, в ноябре 1931-го его жизнь навсегда разделилась на до и после. И боль от этого потрясения мучила писателя до последних дней. В июне 1962 года, за семь лет до смерти, он записал в дневнике: "Кропаю 2'ое издание "Живого как жизнь"… Вспомнил Мурочку, реву, не могу успокоиться".

Споры о месте

До сих пор краеведы и историки спорят о местоположении Муриной могилы. В начале века крымский историк Дмитрий Борисов, ссылаясь на описанные в дневниках Корнея Чуковского детали, выдвинул предположение, что могила девочки находится на старом кладбище в Гаспре. В числе прочих аргументов Борисов ссылается на внушительное расстояние между Алупкой и Гаспрой, в сторону которой, как свидетельствует запись в дневнике Чуковского, сразу же после похорон тот с супругой отправился. Однако находившийся осенью 1930 года в гаспринском санатории Комиссии содействия ученым (ныне санаторий "Ясная поляна") писатель навещал дочь в Алупке, проходят туда и обратно 17 верст (около 18 км!), о чем свидетельствует запись в дневнике. Так что подобные расстояния для прогулок у Чуковского не считались запредельными.

Несколько лет назад некрополисты из Севастополя обнаружили на мемориальном кладбище Алупки, вблизи храма Архангела Михаила, могилу с крестом и табличкой, на которой указаны имя, фамилия и даты жизни Марии Чуковской. Историк Надежда Ковалевская утверждает, что останки Муры и вправду покоятся на кладбище в Алупке, однако в другом месте. "В семье Чуковских хранилась фотография Мурочки в гробу (это подтвердила по электронной почте Елена Цезаревна Чуковская), такая же фотография хранилась у Нины Германовны Рославлевой, знавшей от своей тети точное место могилы девочки. Тетя работала медсестрой в приемном покое санатория имени А. А. Боброва и дружила с Чуковскими, — рассказывает Ковалевская. — Со слов Рославлевой, умерла Мурочка на "Арабской даче" врача Виктора Овсянникова… Дача не сохранилась, но в дневнике писателя упоминаются: ручей дачи и дерево рядом. Дерево — секвойя (веллингтония) над ручьем постепенно засыхает. На это дерево мне показала при нашей прогулке Н. Г. Рославлева".

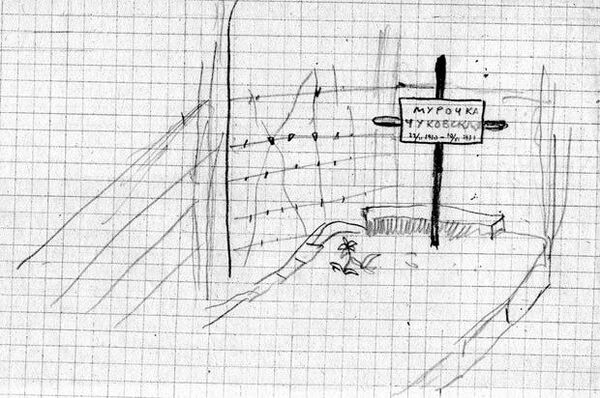

В сентябре 1936 года Чуковский сделал запись в дневнике: "Алупка. На могиле Мурочки. Заржавела и стерлась надпись, сделанная на табличке Просовецкой: МУРОЧКА ЧУКОВСКАЯ 24/II 1920 — 10/ХI 1931. А я все еще притворяюсь, что жив. Все те же колючки окружают страдалицу. Те же две дурацкие трубы — и обглоданные козами деревья. Погода великолепная. Алупкинский парк еще лучше, чем прежде. На кладбище — ни одного человека".

В этот раз Чуковский заказал пятерым рабочим работы по благоустройству могилы. Те выдернули торчавшие из могилы "железные трубы" и убрали колючую проволоку, которая была протянута вблизи захоронения (на рисунке писателя, сделанном вскоре после похорон дочери, видна могила с невысокой каменной опалубкой на краю кладбища, наверху склона, над которым протянута металлическая сетка ограждения).

"Упомянут мастер Боровков (нам известно, что он потомственный каменщик) с бригадой из четырех человек. Всего пятеро. Солнечная сторона — до прихода Чуковского рабочие загорали. За два дня пятеро мужчин выполнили заказ. Запомним эту очень важную деталь! Значит, работу они производили масштабную и на солнечной стороне кладбища!" — отмечает Ковалевская.

И хотя некрополисты из Севастополя заверяют, что могила с крестом и прикрепленной к нему табличкой, где представлена информация о Муре Чуковской, есть подлинное место ее захоронения, Ковалевская так не считает. По словам историка, летом 1993-го Нина Рославлева, утверждавшая, что знает точное место погребения, "приходила к нам домой и брала лопату посадить на могиле Мурочки юкку, о чем тут же сообщила". "А потом мы с ней спустились на кладбище. Я подвела ее к кресту с табличкой (тому самому, который обнаружили севастопольские некрополисты — ред.), она сказала: "Это не то место". И на мой настойчивый вопрос, где же, показала вверх по склону: "Да вот же она!". Почему мы с ней не поднялись к могиле? Может, ей уже тяжело было — она была в летах (умерла в 1998). Но я думаю иначе: мы с ней вышли "проститься" с ее бабушкой (Базилевич), похороненной на этом же кладбище, и она уже "простилась" с Мурочкой. Не надо забывать, что Рославлева, воспитанная бабушкой в традициях конца XIX века, думала иначе, чем люди XX столетия, не говоря уже о XXI-м! Но направление показала и дала точный ориентир – юкку, что растет и цветет на краю кладбища над церковью. Место это очень солнечное и купола рядом блестят золотом!" — подчеркивает Ковалевская.

Надо сказать, что несколько выше по склону есть заброшенная могила, о которой напоминает сохранившиеся части каменной ограды, и на ней действительно растет юкка. Если Рославлева ничего не перепутала, есть основания полагать, что это место, где могут покоиться останки Муры Чуковской, легендарный отец которой посвятил ей совсем не детские пронзительные посмертные стихи:

… А девочка в коричневых чулочках

Обманутая, кинутая мною,

Лежит одна, и ржавые шипы

Вокруг ее заброшенной могилы

Свирепо ощетинились, как будто

Хотят вонзиться в маленькое тело —

Домучивать замученное мной.

И всякий раз, когда я подхожу,

Я слышу крик, как будто бы она

Меня, убийцу, громко проклинает…

Да, не было такой кровавой муки,

Которой я не мучил бы тебя!

И скаредному богу было жалко

Порадовать тебя хоть самой скудной,

Хоть самой бедной радостью земной.

Другим и беготня, и брызги моря,

И праздники, и песни, и костры,

Тебе же темнота кровавой рвоты,

Надрывы кашля, судороги боли

И душная предсмертная тоска…